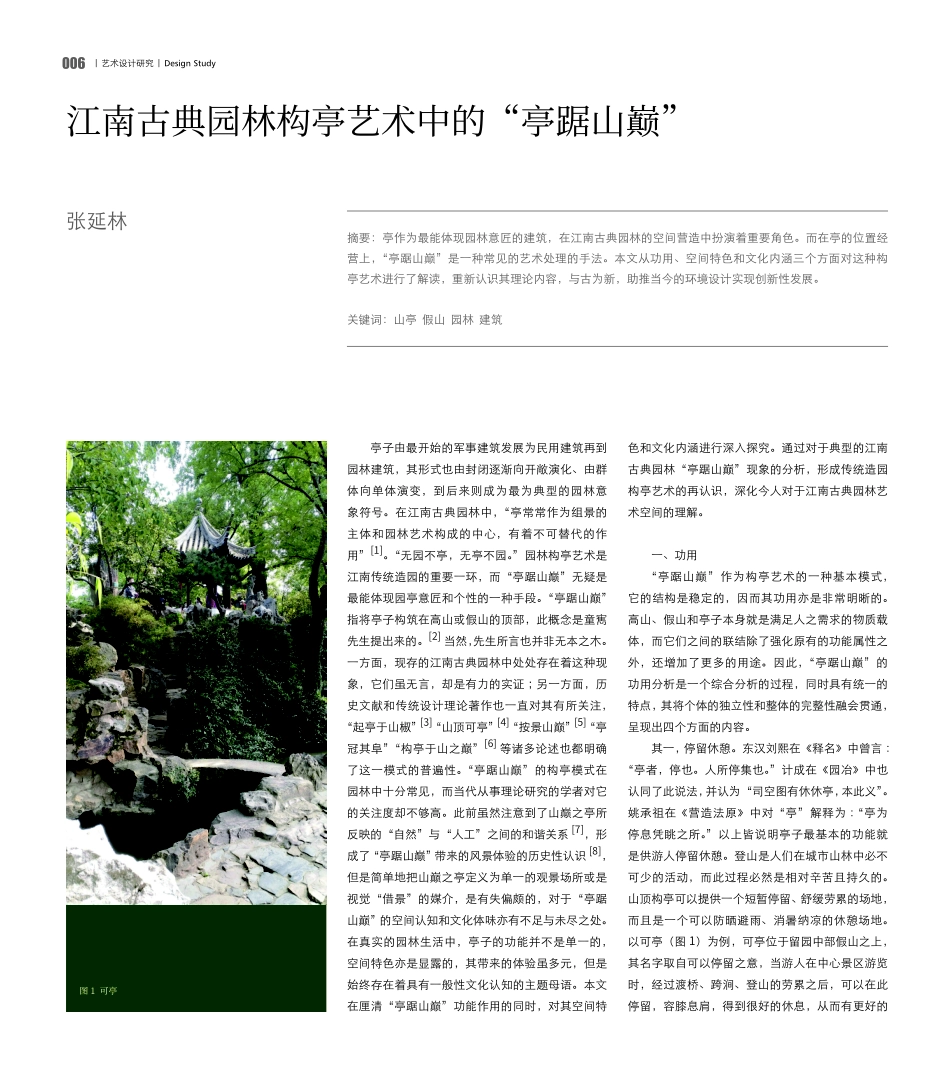

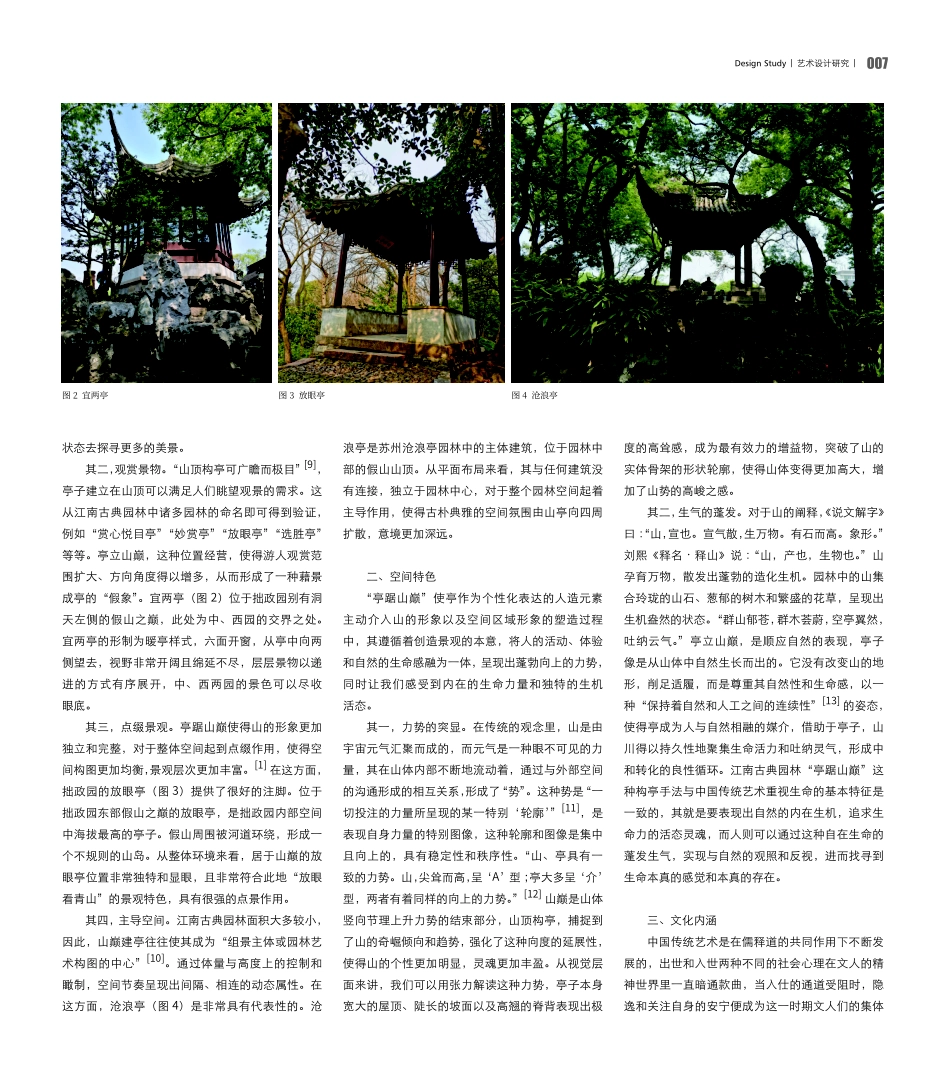

006江南古典园林构亭艺术中的“亭踞山巅”张延林摘要:亭作为最能体现园林意匠的建筑,在江南古典园林的空间营造中扮演着重要角色。而在亭的位置经营上,“亭踞山巅”是一种常见的艺术处理的手法。本文从功用、空间特色和文化内涵三个方面对这种构亭艺术进行了解读,重新认识其理论内容,与古为新,助推当今的环境设计实现创新性发展。关键词:山亭假山园林建筑|艺术设计研究|DesignStudy亭子由最开始的军事建筑发展为民用建筑再到园林建筑,其形式也由封闭逐渐向开敞演化、由群体向单体演变,到后来则成为最为典型的园林意象符号。在江南古典园林中,“亭常常作为组景的主体和园林艺术构成的中心,有着不可替代的作用”[1]。“无园不亭,无亭不园。”园林构亭艺术是江南传统造园的重要一环,而“亭踞山巅”无疑是最能体现园亭意匠和个性的一种手段。“亭踞山巅”指将亭子构筑在高山或假山的顶部,此概念是童寯先生提出来的。[2]当然,先生所言也并非无本之木。一方面,现存的江南古典园林中处处存在着这种现象,它们虽无言,却是有力的实证;另一方面,历史文献和传统设计理论著作也一直对其有所关注,“起亭于山椒”[3]“山顶可亭”[4]“按景山巅”[5]“亭冠其阜”“构亭于山之巅”[6]等诸多论述也都明确了这一模式的普遍性。“亭踞山巅”的构亭模式在园林中十分常见,而当代从事理论研究的学者对它的关注度却不够高。此前虽然注意到了山巅之亭所反映的“自然”与“人工”之间的和谐关系[7],形成了“亭踞山巅”带来的风景体验的历史性认识[8],但是简单地把山巅之亭定义为单一的观景场所或是视觉“借景”的媒介,是有失偏颇的,对于“亭踞山巅”的空间认知和文化体味亦有不足与未尽之处。在真实的园林生活中,亭子的功能并不是单一的,空间特色亦是显露的,其带来的体验虽多元,但是始终存在着具有一般性文化认知的主题母语。本文在厘清“亭踞山巅”功能作用的同时,对其空间特色和文化内涵进行深入探究。通过对于典型的江南古典园林“亭踞山巅”现象的分析,形成传统造园构亭艺术的再认识,深化今人对于江南古典园林艺术空间的理解。一、功用“亭踞山巅”作为构亭艺术的一种基本模式,它的结构是稳定的,因而其功用亦是非常明晰的。高山、假山和亭子本身就是满足人之需求的物质载体,而它们之间的联结除了强化原有的功能属性之外,还增加了更多的用途。因此,“亭踞山巅”的功用分析是一个综合分析的过程,同时具有统一的特点,其将个体的独立...