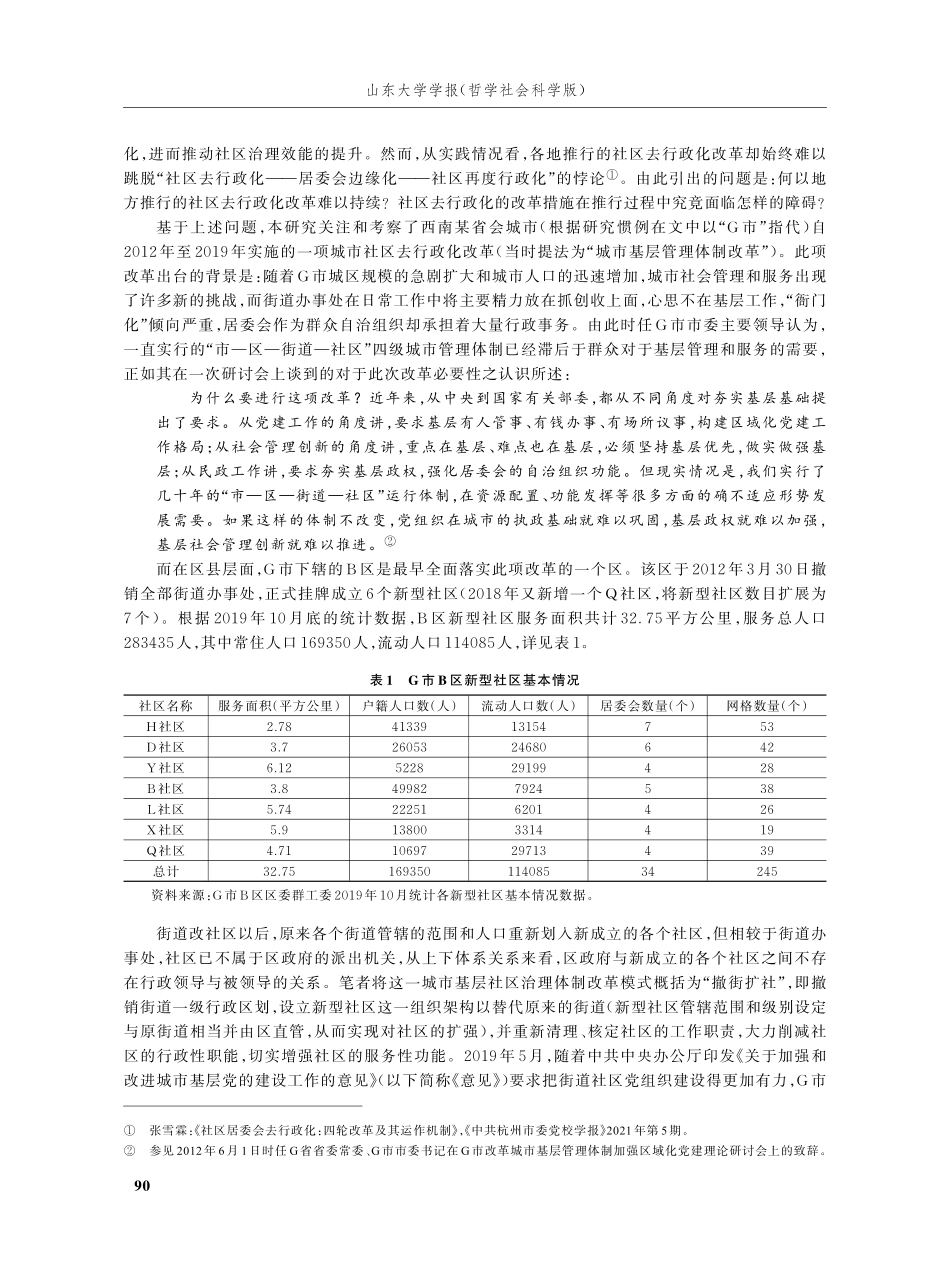

山东大学学报(哲学社会科学版)2023年第4期第89-98页“社区去行政化”改革实践的制度困境——对G市B区的个案研究李恒全摘要:针对各地推行社区去行政化改革难以持续的问题,以G市B区为个案对“社区去行政化”改革实践的制度困境进行考察和分析后发现:新型社区“政务名称”与“政务级别”之间的非一致性使社区遭遇“公章效力”困境,反映的是机构与权力规则的不吻合;“属地管理”机制与“去行政化”举措之间的非一致性使社区及其工作人员遭遇“权责错位”困境,反映的是不同制度功能的不吻合;“事业编制”与“行政编制”之间的非一致性使改革后的社区干部遭遇“身份下降”困境,反映的是编制待遇及流动规则的不吻合;“经费包干”与“费随事转”之间的非一致性使社区遭遇“捉襟见肘”困境,反映的是市区两级关于社区工作经费规则的不吻合;“撤销建制”与“加强党建”之间的非一致性使改革所在地遭遇“街道地位”困境,反映的是地方与中央政策对于街道定位的不吻合,并最终引致改革的终结。由此,得出进一步的结论是:“社区去行政化”改革实践过程遭遇的,是不断改革环境中现有制度体系的欠吻合或非一体化的困境,即改革的制度与整体制度之间的非一体化困境。关键词:社区去行政化改革;“撤街扩社”;制度困境;制度非一体化DOI:10.19836/j.cnki.37-1100/c.2023.04.008一、问题提出与研究思路(一)研究背景与个案介绍城乡社区是社会治理的基本单元。在基层治理实践中,社区与政府之间的实际关系如何,是影响其自治和服务能力的重要因素。在城市,街道办事处作为政府派出机关,是联结政府和基层社会(社区)的重要纽带和关键节点。《中华人民共和国城市居民委员会组织法》规定:街道办事处对居民委员会的工作给予指导、支持和帮助,居民委员会协助街道办事处开展工作①,二者之间应该是指导与被指导、协助与被协助的关系。然而,由于我国城市社会的基层治理结构实际上是一个双轨结构:街道作为国家行政轨道的末端执行国家的行政事务,进入社区层面则需要依靠社区的自治轨道,使得国家行政意志能够进入社区民众之中;而随着中国城镇化发展战略的持续深入推进和城市规模的不断增长,政府所要应对的城市治理问题不断激增。街道办事处作为区一级政府的派出机关,所要履行的行政职责亦日益增多,此外还要承担上级指派的大量事务性、阶段性和临时性工作。在这种情况下,各地街道办事处将自己的工作负荷向社区下沉已成为一种常态,从而导致社区居民...