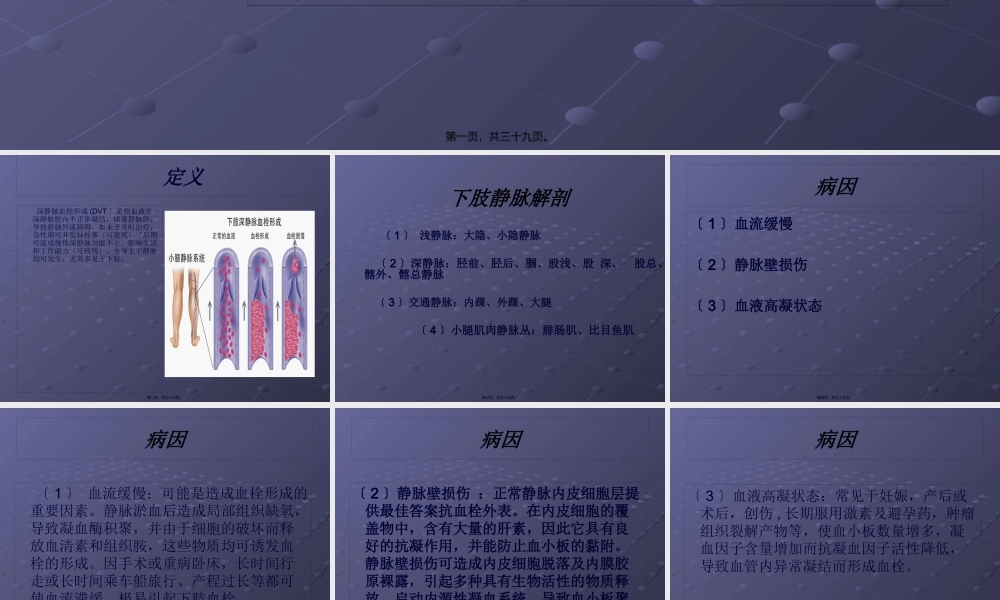

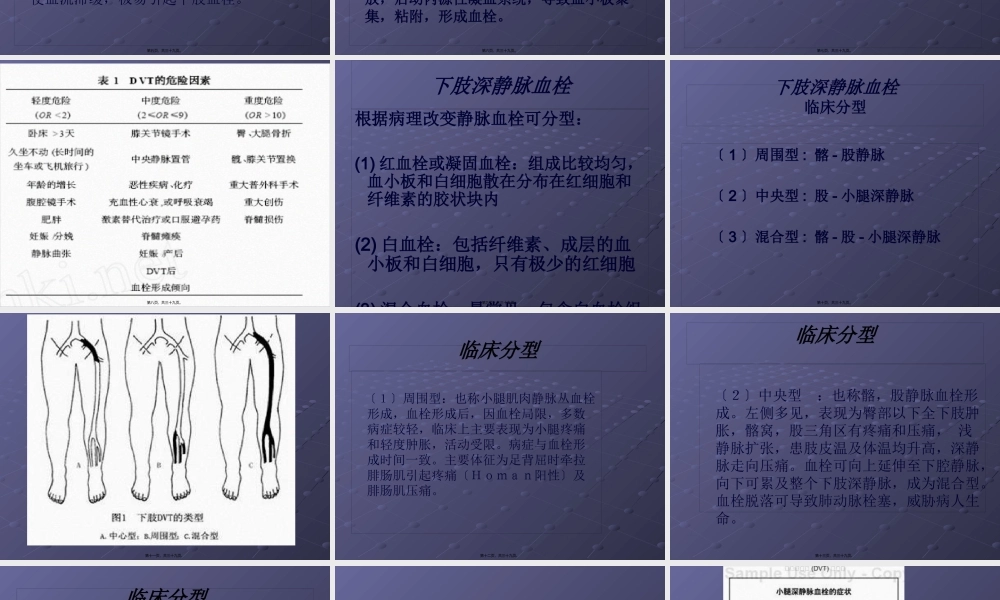

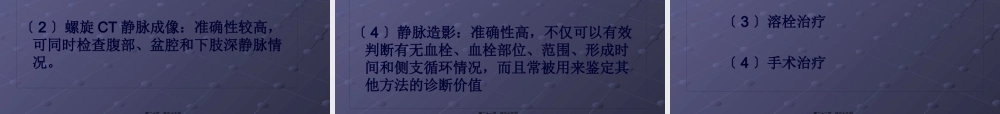

下肢深静脉血栓形成赣南医学院第二附属医院外一科张国辉第一页,共三十九页。定义深静脉血栓形成(DVT〕是指血液在深静脉腔内不正常凝结,堵塞静脉腔,导致静脉回流障碍,如未予及时治疗,急性期可并发肺栓塞〔可致死〕‘后期可造成慢性深静脉功能不全,影响生活和工作能力〔可致残〕。全身主干静脉均可发生,尤其多见于下肢。第二页,共三十九页。下肢静脉解剖〔1〕浅静脉:大隐、小隐静脉〔2〕深静脉:胫前、胫后、腘、股浅、股深、股总、髂外、髂总静脉〔3〕交通静脉:内踝、外踝、大腿〔4〕小腿肌肉静脉丛:腓肠肌、比目鱼肌第三页,共三十九页。病因〔1〕血流缓慢〔2〕静脉壁损伤〔3〕血液高凝状态第四页,共三十九页。病因〔1〕血流缓慢:可能是造成血栓形成的重要因素。静脉淤血后造成局部组织缺氧,导致凝血酶积聚,并由于细胞的破坏而释放血清素和组织胺,这些物质均可诱发血栓的形成。因手术或重病卧床,长时间行走或长时间乘车船旅行、产程过长等都可使血流滞缓,极易引起下肢血栓。第五页,共三十九页。病因〔2〕静脉壁损伤:正常静脉内皮细胞层提供最佳答案抗血栓外表。在内皮细胞的覆盖物中,含有大量的肝素,因此它具有良好的抗凝作用,并能防止血小板的黏附。静脉壁损伤可造成内皮细胞脱落及内膜胶原裸露,引起多种具有生物活性的物质释放,启动内源性凝血系统,导致血小板聚集,粘附,形成血栓。第六页,共三十九页。病因〔3〕血液高凝状态:常见于妊娠,产后或术后,创伤,长期服用激素及避孕药,肿瘤组织裂解产物等,使血小板数量增多,凝血因子含量增加而抗凝血因子活性降低,导致血管内异常凝结而形成血栓。第七页,共三十九页。第八页,共三十九页。下肢深静脉血栓根据病理改变静脉血栓可分型:(1)红血栓或凝固血栓:组成比较均匀,血小板和白细胞散在分布在红细胞和纤维素的胶状块内(2)白血栓:包括纤维素、成层的血小板和白细胞,只有极少的红细胞(3)混合血栓最常见包含白血栓组第九页,共三十九页。下肢深静脉血栓临床分型〔1〕周围型:髂-股静脉〔2〕中央型:股-小腿深静脉〔3〕混合型:髂-股-小腿深静脉第十页,共三十九页。第十一页,共三十九页。临床分型〔1〕周围型:也称小腿肌肉静脉丛血栓形成,血栓形成后,因血栓局限,多数病症较轻,临床上主要表现为小腿疼痛和轻度肿胀,活动受限。病症与血栓形成时间一致。主要体征为足背屈时牵拉腓肠肌引起疼痛〔Homan阳性〕及腓肠肌压痛。第十二页,共三十九页。临床分型...