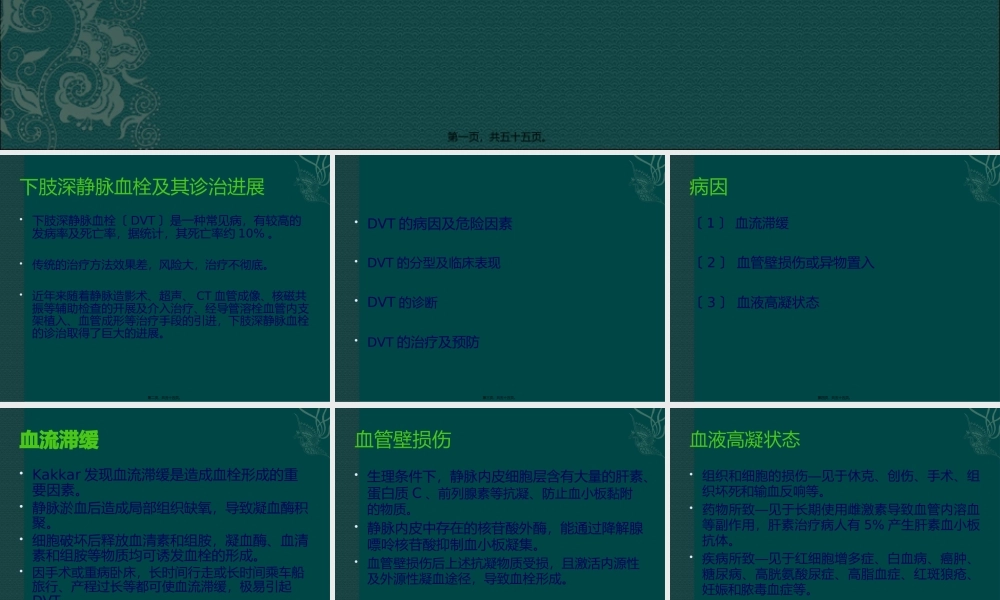

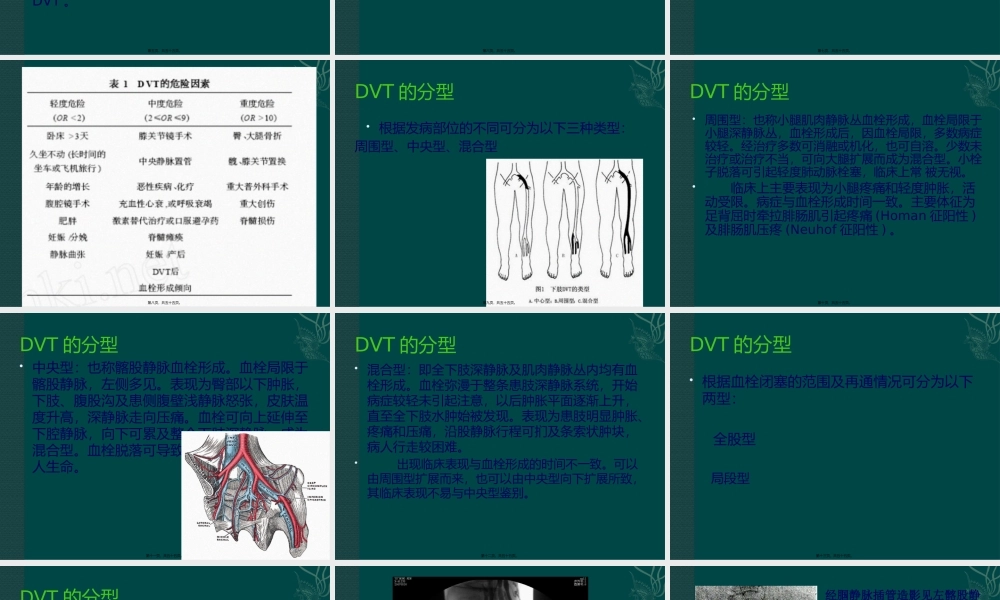

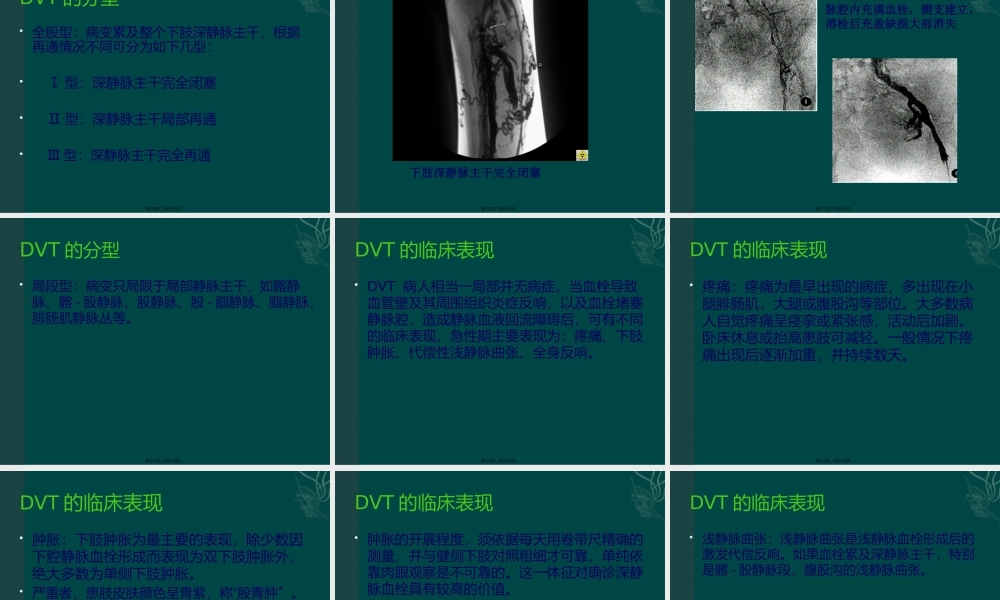

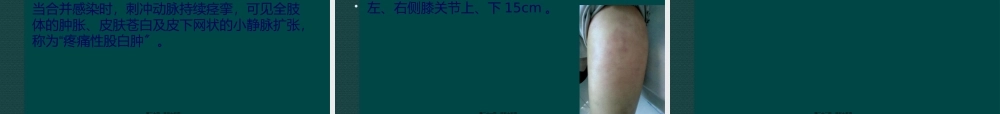

下肢深静脉血栓的诊治南京军区南京总医院普通外科37病区刘凯第一页,共五十五页。下肢深静脉血栓及其诊治进展下肢深静脉血栓〔DVT〕是一种常见病,有较高的发病率及死亡率,据统计,其死亡率约10%。传统的治疗方法效果差,风险大,治疗不彻底。近年来随着静脉造影术、超声、CT血管成像、核磁共振等辅助检查的开展及介入治疗、经导管溶栓血管内支架植入、血管成形等治疗手段的引进,下肢深静脉血栓的诊治取得了巨大的进展。第二页,共五十五页。DVT的病因及危险因素DVT的分型及临床表现DVT的诊断DVT的治疗及预防第三页,共五十五页。病因〔1〕血流滞缓〔2〕血管壁损伤或异物置入〔3〕血液高凝状态第四页,共五十五页。血流滞缓Kakkar发现血流滞缓是造成血栓形成的重要因素。静脉淤血后造成局部组织缺氧,导致凝血酶积聚。细胞破坏后释放血清素和组胺,凝血酶、血清素和组胺等物质均可诱发血栓的形成。因手术或重病卧床,长时间行走或长时间乘车船旅行、产程过长等都可使血流滞缓,极易引起DVT。第五页,共五十五页。血管壁损伤生理条件下,静脉内皮细胞层含有大量的肝素、蛋白质C、前列腺素等抗凝、防止血小板黏附的物质。静脉内皮中存在的核苷酸外酶,能通过降解腺嘌呤核苷酸抑制血小板凝集。血管壁损伤后上述抗凝物质受损,且激活内源性及外源性凝血途径,导致血栓形成。第六页,共五十五页。血液高凝状态—组织和细胞的损伤见于休克、创伤、手术、组织坏死和输血反响等。—药物所致见于长期使用雌激素导致血管内溶血等副作用,肝素治疗病人有5%产生肝素血小板抗体。—疾病所致见于红细胞增多症、白血病、癌肿、糖尿病、高胱氨酸尿症、高脂血症、红斑狼疮、妊娠和脓毒血症等。第七页,共五十五页。第八页,共五十五页。DVT的分型根据发病部位的不同可分为以下三种类型:周围型、中央型、混合型第九页,共五十五页。DVT的分型周围型:也称小腿肌肉静脉丛血栓形成,血栓局限于小腿深静脉丛,血栓形成后,因血栓局限,多数病症较轻。经治疗多数可消融或机化,也可自溶。少数未治疗或治疗不当,可向大腿扩展而成为混合型。小栓子脱落可引起轻度肺动脉栓塞,临床上常被无视。临床上主要表现为小腿疼痛和轻度肿胀,活动受限。病症与血栓形成时间一致。主要体征为足背屈时牵拉腓肠肌引起疼痛(Homan征阳性)及腓肠肌压疼(Neuhof征阳性)。第十页,共五十五页。DVT的分型中央型:也称髂股静脉血栓形成。血栓局限于...